-

우연히 알게 된 르 코르비쥐에의 <작은집>을 읽음.

일반적으로 세계적 건축가가 "보통 집"을 지었다고 해도, 일반인에게는 그렇게 안 보이겠지만, -_-

60제곱미터(약 18평)의 이 집은 코르비쥐에가 경제적으로 여유가 없었을 때

부득이하게 작은 예산으로 부모님을 위해 지은 공간이라고 함.

일반 주택임에도 효율성에 초점을 맞춘 그의 <주거 기계> 생각이 녹아들어 있음.

즉 작은 집이지만 동선이 자연스러워야 하고, 필요한 공간이 있어야 하고... 등등

(책 표지 하단에 나와 있는 그림이 집의 설계도. 점선이 집 안에서 가능한 동선)

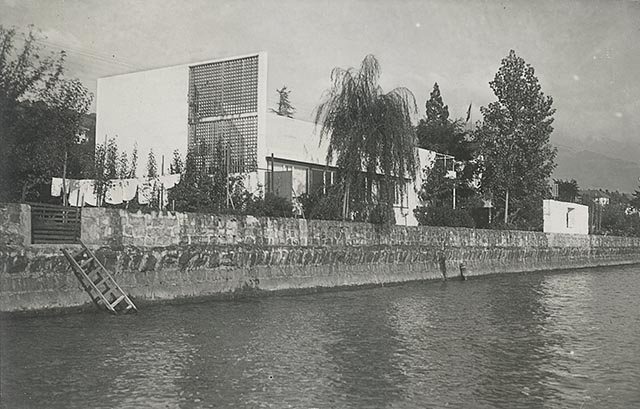

게다가 호수가 내려다 보이는 이 집은 자연과 자연스럽게 어우러짐.

코르비쥐에가 글, 사진, 그림으로 묘사한 작은 집을 보면

그 안에서 제대로 숨 쉬고, 삶을 충만하게 할 수 있는 듯.

물론 이 집이 지어진 지 100년 정도 지난 지금 시점에서 보면

일반인들이 구매하기 힘든 땅 위에 지어진 고풍스러운 별장처럼 보이는 면도 있지만... -_-

(번역자의 의하면, 이 집은 1962년도부터 역사 기념물로 지정되어 있다고 함.)

출처: https://www.corsalum.ch/le-corbusier-et-la-petite-maison-de-1923/ 유학 가는 학생들에게 예산 여유가 좀 있다면 거주할 곳에 쓰라고 함.

새로운 환경에 적응하느라 힘들고, 공부하느라 스트레스받을 텐데,

아무리 작은 공간이라도 그 안에서 지친 심신을 달래고 재충전할 수 있어야 함.

당연하지만, 그런 공간이라야 원하는 대로 공부하고 생활할 수 있음.

돌아보면 박사과정 때 머물던 작은 집은 당시 기준으로도 믿지 못할 정도로 낙후되어(지금은 철거됨),

캘리포니아 내륙의 사막성 기후 속에서 무지막지하게 더운 여름을 경험하게 했음.

하필이면 내가 머문 집만 지붕이 없어서(단지에서 유일) 열기가 그대로 전달되었고,

거실에 창문형 에어컨 하나 달려 있었는데(그것도 내가 구입), 30센티 앞 정도까지만 시원함.

답답해 창문을 열면 바람이 들어왔는데, 열풍이란 게 무언지 알게 됨.

다행히도 습도는 낮은 편이었고 저녁에는 선선해 여름을 견딜 수 있었던 듯.

그래도 기숙사 관리인이 수시로 건물을 점검해 주고, 학교 경찰도 자주 순찰 돌아 안전했음.

뒤로는 작은 인도에 노출된 집이지만 출입문이던 철문은 안에서 잠그면 안심할 수 있었음.

너무 덥다 싶어 스프링클러로 잔디에 물 주면, 탁탁하는 경쾌한 소리와 함께 풀 냄새를 맡을 수 있었음.

그때 창문을 열어 놓고 뭔가를 읽거나 쓰던 기억이 남.

열풍이었지만 -_- 좁은 공간 곳곳에서 공기가 순환이 되면서 그리 나쁘진 않았음.

이때 선풍기까지 틀면, 여름철 선풍기 바람이 갖는 가치를 십분 실감함.

작은 집이라서 방, 거실, 주방 모두 넓지 않았음에도, 구조가 단순하고 실용적이었음.

무엇보다 단독채 기숙사였고, 이웃과 거리도 있어 매우 조용했음.

사생활 보호가 무엇인지 매일 경험하고 누렸음.

그런 곳에서 살면서 공부해서, 학위 과정을 주어진 시간 내에 마칠 수 있었지 않았나 싶음.

지금은 그보다 훨씬 나은 공간에서 살고 있지만,

수십 년 전의 그 작은 집에서 경험한 사생활 보호는 기대하기 힘듦.

생활하는 집(house)이 반드시 집(home)이 되지 않는다는 느낌.

집의 가치를 시장 가치로 환산하는 한, 행복한 삶의 정의는 갈수록 옅어질 듯.